Jugando a la guerra

La guerra es probablemente una de las acciones más espantosa realizada por la humanidad, generalmente estalla por la desavenencia entre dos o más partes. Ella ha marcado el recorrido de las civilizaciones y en cualquiera de los casos las consecuencias siempre han sido dantescas. Entre la primera y segunda Guerra Mundial se contabilizan cifras de fallecidos que aterran al más impávido, sin contar con los daños materiales y psicológicos. La presencia del dios de la guerra ha dividido familias e incluso países enteros (Alemania y Corea por citar dos ejemplos). El escenario bélico termina por extraer el peor rostro de los individuos, donde inocentes pueden convertirse en sencillos “daños colaterales”. Las ruinas tras el final de una contienda de altos decibeles son difíciles de superar, dejando en el sentir de los afectados la marcada experiencia que los hace ver con horror un nuevo panorama bélico.

Ante ese paisaje, sería absurdo e insólito ver la guerra como algo positivo o anhelado. Hasta emplearlo en nuestro lenguaje diario no tendría sentido, la sola expresión “guerra” luce como un latente llamado al caos y la perdición, incluso el discurso protocolar la excluye, sustituyéndola por la acepción “conflicto”. Si todo lo anterior es correcto o levemente aceptable, ¿por qué algunos se empecinan en invocarla?, y más peligroso aún ¿por qué la guerra se ha convertido en un factor para hacer política en Venezuela?

Desde 1992 un sector de la sociedad venezolana ha interpretado que las armas no pueden estar excluidas de la política y que es posible una “unión cívico-militar” fórmula por demás abstracta e inconsistente. En este sentido, expresiones como “revolución pacífica pero armada” han sido tan comunes como el agua pasando debajo de un puente. Conmemoración de eventos históricos de gran carácter civil con fastuosas paradas militares demuestran la incompresible nostalgia hacia el calor de la batalla.

Por su parte, eventos pacíficos y alejados de las trincheras como el acto electoral se transforman en el escenario para hablar o sentir la guerra. De esta manera, no acudimos al más sublime derecho que otorga la democracia, por el contrario asistimos a la ofensiva militar con toque de diana incluido. En Venezuela, las elecciones son vistas por el oficialismo como un recio combate, donde hay que vencer o morir, nunca un personaje civil constituyó el epónimo de sus llamados comandos electorales, y siempre se dio prioridad al militar y a las polvorientas batallas decimonónicas. El paroxismo llegó a su clímax cuando el actual presidente anunciaba que aquello que no se consiguiera por los votos se obtendría con las armas, es decir; la destrucción de la civilidad a manos de la brutalidad armada.

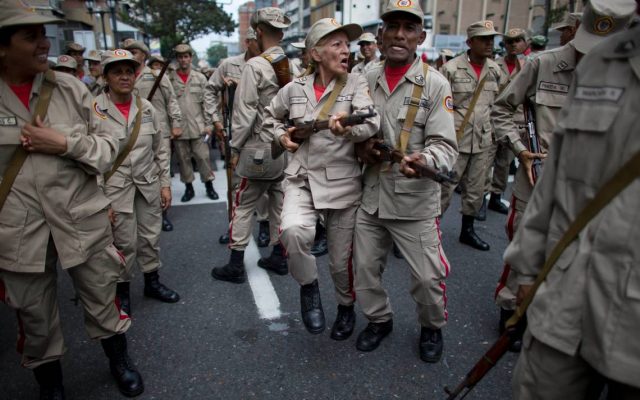

Y para usar el lenguaje que ronda nuestros tiempos, la pica en Flandes se clavaría con los llamados “ejercicios cívico-militares”, una especie de show verde oliva que posee un peligroso trasfondo. Ese conjunto de hombres y mujeres muchos de ellos con una inusitada sonrisa en sus rostros piensan que la guerra es un juego o una actividad de fin de semana, no advierten la destrucción y la desolación que acompaña cualquier fragua belicista. Todo ello nos demuestra una gran irresponsabilidad de quienes posee en sus manos la dirección del país, quienes a través del discurso y el chantaje lograr confundir a unos cuantos acólitos empedernidos.

En lugar de adiestrar para la guerra, es imperioso educar para la democracia, formar ciudadanos y no soldados de plástico que inexorablemente se derretirán ante el fuego voraz de las armas.

- Un alemán en el Instituto Pedagógico de Caracas - 27 abril, 2020

- El petróleo como problema histórico - 18 noviembre, 2019

- Aquel otoño de 1989 - 11 noviembre, 2019