El rayo de la guerra y el olivo de la paz

La Guerra Federal continúa lenta, sembrando anarquía por aldehuelas y ciudades. Victorias y reveses de ambos bandos imposibilitan determinar cuál puede salir airoso de la próxima contienda, aunque lo más probable es que sea masacre, o empate técnico, tal como ha sucedido estos últimos años en ya incalculable cantidad de escaramuzas.

El tesoro público se agota, mientras crece la escasez, el hambre y penuria de la población. Grandes dificultades no impiden que se realicen elecciones presidenciales. En sufragio universal, directo y secreto de ciudadanos varones mayores de edad, contra todo pronóstico, resulta electo un civil.

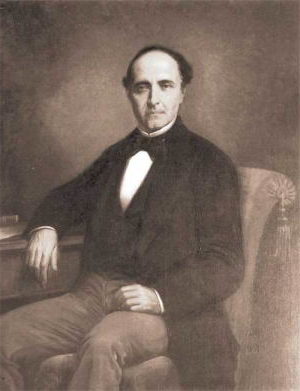

El presidente Manuel Felipe de Tovar, hombre de leyes, educado en Europa, cree tener la clave para dominar al enemigo. Tiende su mano a ciertos personajes del liberalismo quienes todavía considera decentes. Como buen abogado, es juicioso al momento de seleccionar sus amistades, buscando alianzas en vez de disputas. Sabe que no hay mejor conflicto que uno que pueda evitarse. Pero, por otro lado, da carta blanca a su ministro de Guerra y Marina, general León de Febres Cordero, para concertar el Ejército Constitucional y dirigirlo personalmente, con el propósito de combatir a fondo los cuerpos rebeldes.

Para ejecutar sus planes, que ha bautizado con el nombre de “La Cruzada Redentora”, consigue un empréstito de la corona inglesa. Sin embargo, Venezuela le desbarajusta los planes hasta el más rico, poderoso y erudito, probando ser como el Orinoco, que ningún obstáculo es capaz de impedir su cauce y destino.

Las primeras noticias de la campaña de Febres Cordero no son las mejores. Los alzamientos populares en el interior aumentan a ritmo desconcertante, por cada cabecilla derribado de su caballo toman las riendas en su lugar otros diez. Entretanto, Pedro José Rojas, critica al gobierno desde las páginas del periódico “El Independiente”, promoviendo el regreso del general José Antonio Páez al país para instaurar lo que llama una “dictadura ilustrada”. La llegada del centauro de los llanos es el único remedio para salvar una sociedad herida de muerte, amenazada de una terrible parálisis.

Para Tovar, la revolución federal es una hidra de mil cabezas que se muestra por todas partes. Al ser cortada en un lado aparecen múltiples en otros lugares, resultando imposible de vencer. Con esas mismas palabras confiesa tribulaciones a su cuñado. Benigno Rivas, con suma sinceridad, al igual que el propio general Febres Cordero, cumpliendo el ritual ese de “con todos mis respetos señor presidente, y si me permite”, se atreven a brindar consejo no solicitado.

No está en condiciones políticas de oponerse al regreso del general Páez. Debe aceptar su arribo a la patria como hecho irreversible. Usted conoce poco de guerra. Él, en cambio, de eso sabe bastante. Es el único que puede tomar al toro por los cuernos y pacificar Venezuela. Encarnación, su esposa, opina lo mismo que su hermano Benigno y Febres Cordero.

Tovar se debate entre opciones, tomándose su tiempo para realizar cálculos antes de inclinar la balanza. Insiste en aguardar por los resultados de las elecciones del congreso y tan delicado tema sea discutido por parlamentarios. Tiene paciencia poco usual, una que parece ajena a otros, incluidos Febres Cordero y la cúpula conservadora, quienes pasan a desesperarse gracias a esa pasividad ante acontecimientos que ameritan premura en la toma de resoluciones.

Para 1861, menos de un año después de su toma de posesión, las elecciones para el segundo periodo del congreso reflejan el descontento popular al predominar factores paecistas en los curules. Ahora casi todo escaño está ocupado por quienes apuntalan el regreso del prócer que comandó las batallas más recias en tiempos de la independencia. El primero en ocupar el púlpito es Juan Vicente González. Conocido como el “monstruo literario”, por su físico grotesco, pero brillante pluma, pronuncia discurso memorable, exigiéndole al presidente Tovar que defienda la Carta Magna, esa que, como la doncella de la Selva Negra, es mil veces violada hasta que un héroe pueda salvarla.

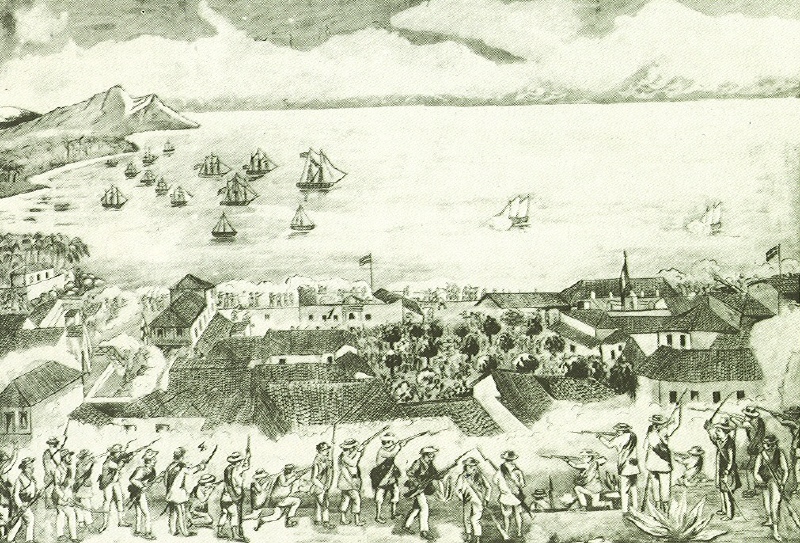

El general José Antonio Páez, ya septuagenario, es recibido en Caracas el 15 de marzo de aquel año. Una multitud se congrega en los alrededores de la esquina de San Pablo. En muestra de júbilo retumban en el cielo estrellado fuegos artificiales, brindándole al caudillo una cálida bienvenida en La Viñeta, su mansión capitalina.

El presidente Tovar, quien de ingenuo no tiene ni un pelo, comprende que un salto en tarima del “Esclarecido Ciudadano”, más pronto que tarde, fungirá como óbice colosal a la continuidad de su frágil gobierno. La única solución es nombrarlo Comandante del Ejército, pero la designación puede disgustar a Febres Cordero. Aunque han sido compañeros de armas en el pasado, un ejército, como cualquier cuerpo, se mueve torpemente cuando tiene dos cabezas, cada una queriendo jalar por su lado.

Intenta mediar. León no es fácil de persuadir, peor José Antonio, quien pone condiciones a eso de aceptar el cargo. Frente al congreso, Páez exige lo que llama “poderes omnímodos”. Discrecionalidad absoluta para castigar e indultar a quien le plazca, ya que sólo así puede ofrecer al país el rayo de la guerra y el olivo de la paz, única manera para evitar la desintegración de Venezuela en distintos estados, tal como sucedió con Colombia justo antes de la muerte del Libertador.

El primer mandatario, respetuoso a la Constitución, explica la imposibilidad de satisfacer sus pretensiones. Ni el presidente ostenta esos “poderes omnímodos”. Nadie puede ser elevado más allá de las leyes. Habla de establecer una dictadura, palabra que no asusta a los diputados, quienes buscan la manera de tejer maraña legal para investirlo con el título solicitado, sentenciando el destino de Tovar.

Como quien está a punto de ahogarse puede aferrarse hasta de las fauces de un caimán, el presidente plantea nombrar a Páez “Comandante Supremo” del Ejército y que Febres Cordero maneje el Ministerio de Guerra y Marina. El remedio resulta peor que la enfermedad. Protagonista de un segundo plano, ve disminuir su respeto y autoridad.

Páez, en vez de ensillar corcel y cabalgar librando batallas, permanece en Caracas, a cargo de su propia contienda para dejar clarito en los cuarteles que su rango tiene grado superior a cualquier orden del Ejecutivo. Por los vientos que soplan, ya don Manuel Felipe no es capaz de resucitar la popularidad que lo llevó a la Casa Amarilla. Así lo piensa él, sin atreverse a confesarlo, pero Encarnación es tajante. Esos ruegos, acompañados de un mar de lágrimas, son gotas que rebalsan la copa de una paciencia, que al fin demuestra no ser eterna.

En las calles vociferan que los mantuanos no tienen derecho a mandar. Quién quita pasar las mismas de los tiempos de Boves, o que salga un Carujo y casi lo asesine, como le sucedió al pobre doctor José María Vargas. Imagine que tomen el Congreso con las armas, igual que hizo Monagas. En Venezuela la ley no existe, menos la justicia y respeto por las instituciones públicas. Esta guerra durará años, ya lo nuestro es cuestión de vida o muerte. Algo parecido debe haber dicho Encarnación para convencer al marido que no valía la pena continuar en el poder.

El martes 20 de mayo, rendido ante la impotencia, el presidente Tovar presentó su renuncia al congreso. Don Manuel Felipe y doña Encarnación bajaron a La Guaira para marcharse a París, bien lejos del conflicto sangriento que no es capaz de sofocar.

Manteniendo el hilo constitucional, ocupa la presidencia el vicepresidente, pero el anciano doctor Pedro Gual nada puede hacer para salvar las instituciones en medio de tanta intriga. La guerra cada día se torna más virulenta, diezmando posibilidades para seguir con las negociaciones.

El 29 de agosto, menos de tres meses después de la dimisión de Tovar, se produce el golpe de Estado. Gual y su familia son arrestados en su casa por el coronel José Echezuría, quien proclama al general Páez como “Jefe Civil y Militar de Venezuela”.

Mientras el depuesto está encerrado en su residencia, entre Sociedad y Camejo, rumiando en sus desgracias, los caraqueños pierden la compostura del buen ciudadano. Repican las campanas de los templos y el populacho se lanza a las calles, desbordando plazas, manifestando su regocijo, embriagado con el frenesí de presenciar un episodio histórico.

Ver a todos aquellos que hasta no hace mucho ofrecían su apoyo a Tovar y Gual, volcar sus voluntades, de un instante a otro, para rendirle pleitesía al caudillo, es un espectáculo patético, circo repugnante hasta las nauseas. Lo conducen hasta la Casa Amarilla en un coche tirado por ellos mismos, sin ayuda de los caballos, dibujando retrato vivo de la bestialidad de todo un pueblo, que, embrutecido y sumiso, observa al insigne, complacido por la adulación de sus prosélitos.

Juan Vicente González, el monstruo literario, mismo individuo que pidió dejaran regresar a Páez, pues siempre lo admiró y fue uno de sus más fervientes partidarios, es el primero quien se opone a ese gobierno de facto, que no es otra cosa que una dictadura.

En “El Heraldo” publica escritos incendiarios, fustigando al autócrata con sus invectivas, que deben ser estancadas con la amenaza de cerrar el periódico y apresarlo. A González le importa un comino el aviso, abandona furioso su casa, resuelto a que su voz sea escuchada por todos. Mientras pasea por las calles de la capital, pregona a todo pulmón una frase que se convierte en lema.

¡Páez se metió el rayo de la guerra por el culo y se lo tapó con la oliva!

El dictador quiere visitarlo en su calabozo del Cuartel San Carlos para conversar con él, pero, apenas lo ve aproximarse hacia su celda, le grita furioso, dejando claro al Héroe de Carabobo que no quiere verlo ni en pintura.

¡Miserable! ¡Has borrado la fábula que te inventó mi cariño!

- El diablo asturiano - 28 mayo, 2025

- Las Queseras del Medio - 11 abril, 2025

- El Partido de la Muerte - 2 abril, 2025